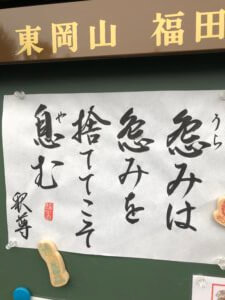

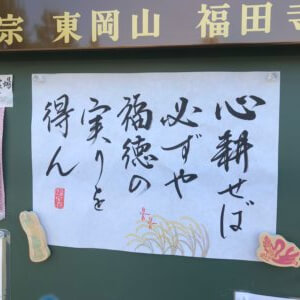

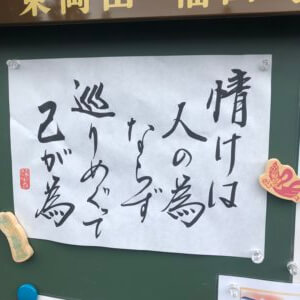

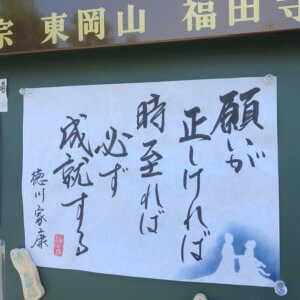

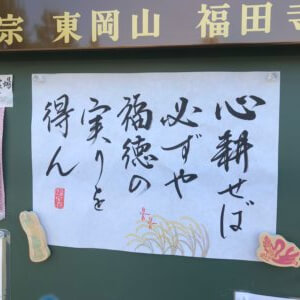

【今月の掲示板】

“心を耕す”

暑さが和らぎ、過ごしやすい日が多くなってきました。

稲穂が実るこの季節、お釈迦様に次のようなエピソードがあります。

ある時、手広く農業も営んでいたバラモン(バラモン教の司祭者)にお釈迦様が出会われます。お釈迦様はこの時、托鉢(たくはつ)の最中でした。お釈迦様をはじめ、仏教教団では食物を育てて食事を得ることはなく、食事は基本的に托鉢で得ていました(土中の虫の殺生を避けるためとも、食事への執着を避けるためとも言われます)。

バラモンはお釈迦様に話しかけました。「そこの修行者よ、私は田を耕し、種をまき、実りを収穫して食物を得ているのだ。あなたも私のようにして食物を得ればよいのだ。」と、耕田をしないお釈迦様に嫌味を言ってきたのです。

お釈迦様は「バラモンよ、わたしも田を耕し、種をまき、実りを得ているぞ。」と答えられました。バラモンは「あなたが牛を引き、田を耕し、種をまいているのも見たことがない。」といぶかしがります。するとお釈迦様は詩をもってこう説かれたのです。

「私の信心は蒔(ま)く種である。智慧は耕す鋤(すき)である。身口意(言動・心)の悪業を制することは除草である。精進は私の引く牛であり、行いを退くことも行いを悲しむこともない。このように福田(ふくでん)を作り、さとりという最上の実りを得ているのだ。」

これを聞いたバラモンは納得し、お釈迦様に食事を供養しようとしますが、“見返りを求めて教えを説いたのではない”、と断られました。バラモンは感服し、終生帰依したといいます。

このエピソード、もちろん、お釈迦様が耕作や労働を軽んじられたわけではありません。ここではどんな労働にも共通する大切なことを説かれたのだと思います。それはどんな仕事や活動であれ福を生む側面があるということです。そのためには“見返りを求めない”態度が重要です。つまり、仕事においても、儲けだけではなく、人に恵みを施すような正しい行いをすれば、相手はもちろんのこと、自分自身にも福を生じさせるのです。

これがまさに自分も相手も福徳を得られる福田の教えです。自分の仕事は必ず誰かの支えになっていると心に留め、福を実らせるために心を耕すことを忘れずに過ごしたいものです。

合掌

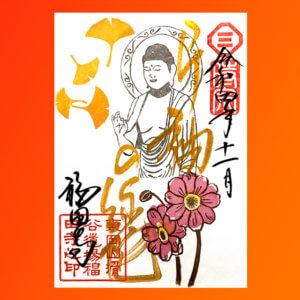

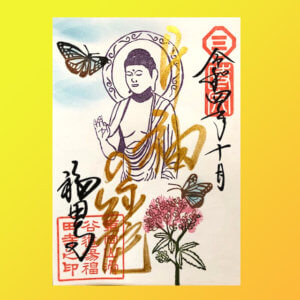

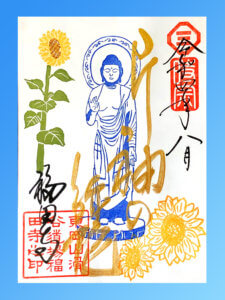

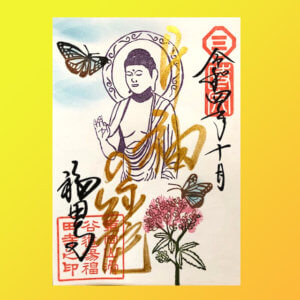

令和4年10月限定御朱印(片袖の弥陀・300円)

当山の御本尊である阿弥陀如来像は、右袖が垂れていないので「片袖の弥陀」とも言われます。

今月は、境内のフジバカマをモチーフにしています。渡り蝶のアサギマダラは今年も来てくれるでしょうか。

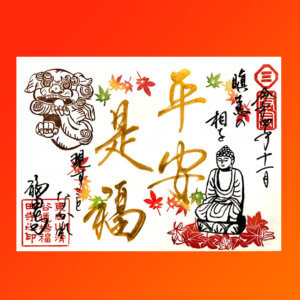

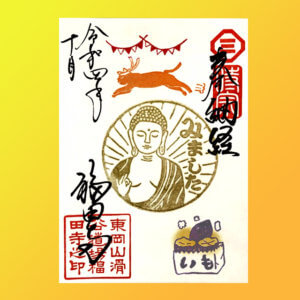

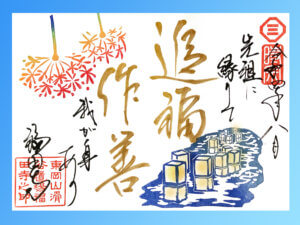

令和4年10月限定御朱印(福実る・800円)

稲穂の実り、イワシ雲をモチーフにしています。

お釈迦様は田んぼになぞらえて、信心を種に、智慧を鋤(すき)に、止悪を草取りに……等の喩えを説かれました。

つまり「心を耕し福徳の実りを得る」ことを勧められています。

詳しくは今月の法話をご覧ください。

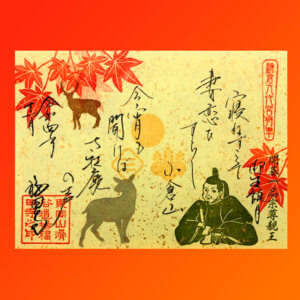

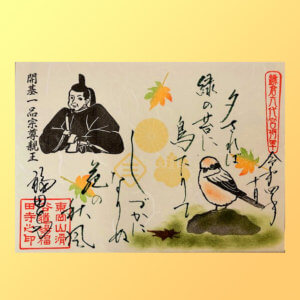

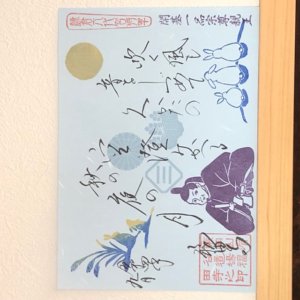

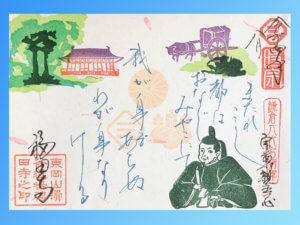

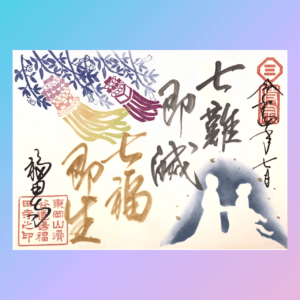

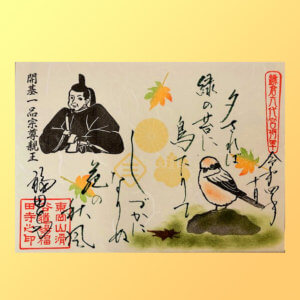

令和4年10月限定御朱印(秋風・宗尊親王和歌、柄付き和紙、見開き書置き800円)

「宗尊親王和歌シリーズ」です。親王像の絵は御奉納いただいたものを参考にしています。宗尊親王は当山の開基(創建者)です。史上初の皇族将軍として鎌倉幕府6代将軍に就き、その後更迭されるなど波乱に満ちたご生涯を過ごされました。和歌に非常に長けられ多くの作品を残されました。

「夕されば 緑の苔に 鳥下りて しづかになりぬ 苑の秋風」

解釈:夕方になり緑の苔に鳥が下り立ち、静寂になった苑に吹く秋風よ

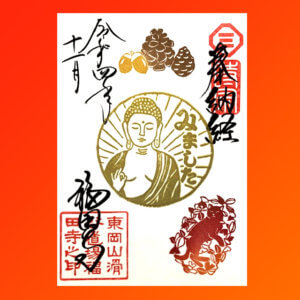

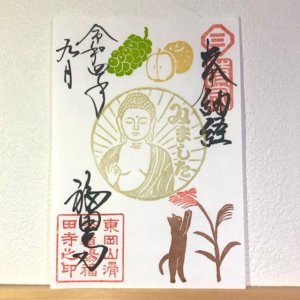

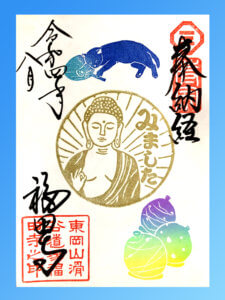

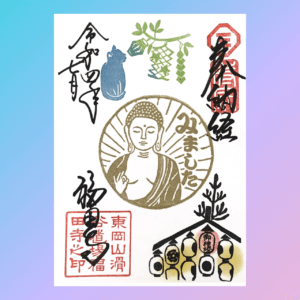

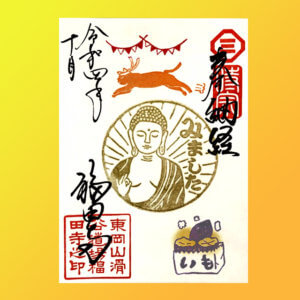

写経奉納限定御朱印(500円・月替わり10 月)

運動会で走る猫と焼き芋です。

お写経を納め、阿弥陀様から「みました」の証を頂いてください。(ホームページから写経用紙も印刷できます)

【10月の写経会は22(土)です】

*写経会の詳細は こちらから

年間行事予定(令和4年)

・通年…京都時宗寺院御朱印めぐり

・毎月第4土曜日14時~17時…写経会

・1月9日…総代会

・3月22日14時…春季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

・4月8日…花まつり(釈尊降誕会)

・9月22日14時…秋季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)