【5月の写経会は25日2時より行います。】

*写経会の詳細は こちらから

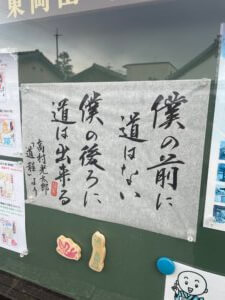

【今月の掲示板】

「非難の風 賞讃の風 揺らぐなかれ 動ずるなかれ」

『風吹けども動ぜず』

風薫る気持ちの良い季節になりました。初夏新緑の頃に吹く風は薫風や南風、凱風などと呼ばれ、南からくる温かい風を指します。ちなみに「南風」は「はえ」とも読む難読熟語、「凱」という字は「やわらぐ、穏やか」という意味があるそうです。

さて「風」という言葉は、「順風・追い風」あるいは「逆風・向かい風」という表現があるように、周りや環境が自分にとってプラスかマイナスかを指すこともあります。風は自分の外に吹くものですから、いくら順風を願っても自分の力では風向きを変えることはできません。一方、仏教にはプラスの風にもマイナスの風にも動ずることなかれ、という教えがあります。

禅語に「風吹不動」もしくは「八風吹不動(八風吹けども動ぜず)」という言葉があります。私たちには八つの風が吹くけれども、それに動じない、という意味です。八風は自分の外だけでなく内面に吹く風も表しており、自分にとって都合の良いもの、悪いものそれぞれ4つに分けられます。

【都合の良いもの、願うもの】

①利・・・自分だけにとっての利益

②誉・・・誉れを得ること、名誉

③称・・・称えられること、称賛

④楽・・・楽しみ、快楽

【都合の悪いもの、嫌うもの】

⑤衰・・・肉体の衰えや損失

⑥毀・・・やぶれること、不名誉

⑦譏・・・そしられること、非難

⑧苦・・・苦しみ、苦境

先ほどの順風や逆風と似ていますが、前述のとおり八風には自分の内面、心に吹く風もあります。一つ一つ皆様も具体的な経験が思い浮かぶのではないでしょうか。これらは弱い風ならば影響も小さいでしょうが、大きな風、嵐となって自分に吹けば、人生を狂わしかねないものです。そのような時、もし心に「不動」の教えがあれば、どこ吹く風とやり過ごすこともできるかもしれません。

ところで、この「風吹不動」は「天辺月」と続きます。不動の心は、あたかも地上の風に一切動じない天の月のようであるとの意です。私たちの心は本来、月のように清浄で不動なのですが、現実はさまざまな風に翻弄されるばかりです。そうやって風に吹き流されても、また元に戻って来られる、それが仏教の心、仏道なのではないかと思います。

合掌

・当月限定御朱印

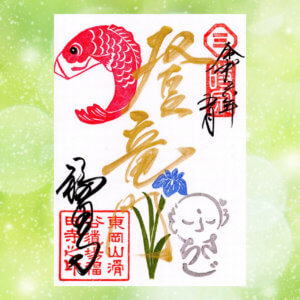

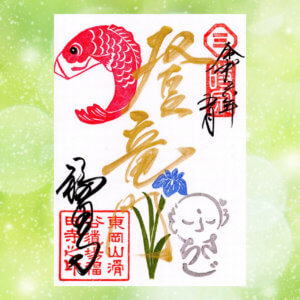

令和6年5月限定御朱印(登竜門・500円)

①片面「登竜門」

鯉のぼり、菖蒲、お地蔵様(ちぶさじぞう)を押印しています。

鯉が滝を登って竜になったという「登竜門」の故事から、端午の節句には立身出世を願って鯉のぼりを掲げる風習ができたと言われます。

令和6年5月限定御朱印(風薫る・1000円)

新緑に吹き抜ける風が気持ち良い季節になりました🍃消しゴムはんこはフジとツバメを押しています。

今月も御朱印に隠し彫りがありますよ🙋

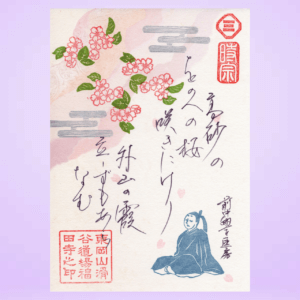

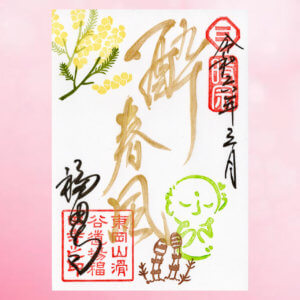

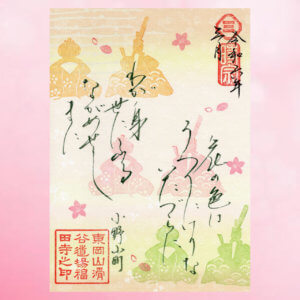

令和6年5月限定書置き御朱印(百人一首・小式部内侍・1000円)

③見開き書置き「百人一首/小式部内侍」

百人一首をモチーフにした和歌御朱印です。

母の日をイメージしてカーネーションで飾っています。

「大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立」

【大江山を超えて生野を通り丹後に行く道は遠いので、天の橋立の地を踏んだこともありませんし、母からの手紙も読んでいません】

*和歌の才能が優れた小式部は母である和泉式部が代作しているのではと噂がありました。小式部がある歌合に参加する際に、和泉式部は丹後に行っており不在だったので、藤原定頼がからかって「この度の歌合はどうしますか、お母様に手紙は出されたのですか。手紙は返ってきましたか」と尋ねたのに対し、小式部が即興で詠んだのがこの歌です。「文」と「踏み」、「行くの」と「生野」をかけて見事に切り返し、才能を見せつけたという逸話として残っています。

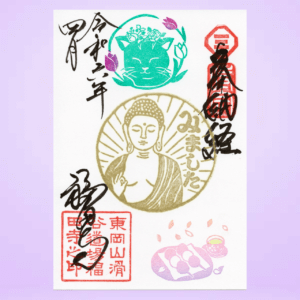

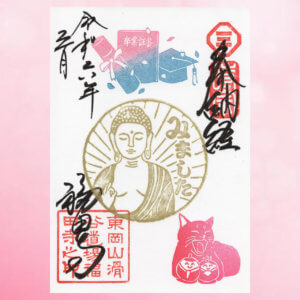

写経奉納限定御朱印(500円・月替わり5 月)

鯉のぼり🎏と折り紙の兜を被った猫です😸

お写経を納め、阿弥陀様から「みました」の証を頂いてください。(ホームページから写経用紙も印刷できます)

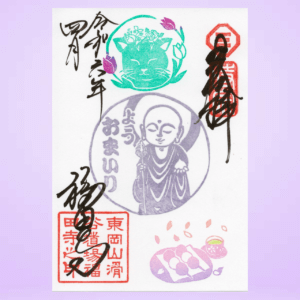

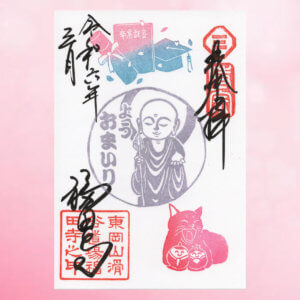

来寺限定御朱印(500円・月替わり5 月)

1月から新たに授与させていただきます✨

「ようおまいり」は関西ではお参りした方にお掛けする言葉で知られています。

*授与は直接ご参拝の方に限らせていただきます

年間行事予定(令和6年)

・通年…京都時宗寺院御朱印めぐり

・毎月第4土曜日14時~17時…写経会

・1月14日…総代会

・3月22日14時…春季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

・4月8日…花まつり(釈尊降誕会・法要は1時より)

・9月22日14時…秋季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

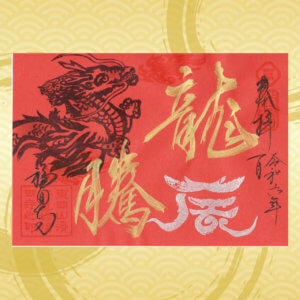

令和6年限定御朱印(飛翔・1000円)直書き可

空を自由に飛翔する龍にあやかり、飛翔の一年となることを願い授与いたします。

右下のハンコは「辰」の漢字をイメージしています。

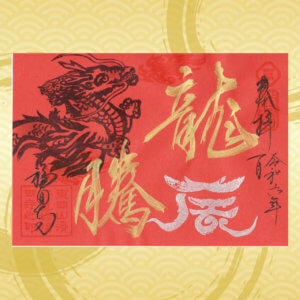

令和6年限定御朱印・書置きのみ(龍騰・1000円)

令和6年限定御朱印・書置きのみ(龍騰・1000円)

朱色と緑色は書き置き限定の御朱印で「龍騰」と揮毫させていただきました。

騰は高く上がる、盛んで勢いがある様を意味します。