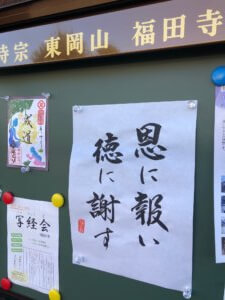

【今月の掲示板】

「闇深ければ 光もまた強し」詩人・坂村真民のことば

“古代インドの共和国”

先月14日より京都にも緊急事態宣言が出されました。不急の外出を招かないように当寺でも御朱印授与の停止、写経会の中止という対応をいたしました。ここで一人一人が改めて感染防止を強く意識することが重要だと思います。

さて2月15日はお釈迦様の入滅を偲ぶ「涅槃会」の日です。涅槃とは煩悩を滅した状態のことを言い、似た言葉に菩提(さとり)や解脱という言葉があります。すでにさとりを開かれていたお釈迦様ではありますが、肉体を無くしさらなる安楽の境地へと入られたのです。「寂滅をもって楽となす(煩悩を滅し、心を静寂にした境地こそ最上の安楽である)」という経典の言葉もあり、仏教徒の目指すべき目標であるとされました。

お釈迦様が入滅したのはクシナガラという地でしたが、この場所に至るまでに実は約350kmの遊行(ゆぎょう)の旅を経られていました。この時の年齢は80歳、すべて徒歩での旅路で、様々な都市を経由しながら人々に法を説かれたといいます。もちろんお釈迦様は自身の死期を悟り、最後の旅と覚悟しておられました。道中の詳細は『大般涅槃経』という経典にまとめられているのですが、次のようなエピソードが残っています。

当時の大国の一つであるマガダ国は隣接するヴァッジ国を侵略しようとしていました。そこでマガダ国王はお釈迦様に意見を聞こうと大臣を向かわせました。お釈迦様は弟子との問答を通して、ヴァッジ国が次の7つの項目(七不退法)を守っている間は、かの国は繁栄し侵略は不可能であると説かれました。

①住民がよく会議を開き多くの人が参加している

②共同して事にあたり義務を果たす

③旧来の法律を遵守し行動する

④年長者を敬いよく話を聴く

⑤女性、子供を思いやる

⑥聖域を大切にして供物を備える

⑦尊敬される修行者(阿羅漢)を支持し、守る

実はヴァッジ国はいくつもの民族により構成される連合国家で、部族代表により合議が行われる共和制が敷かれていました。そして上記の7項目をよく守り大変繁栄していたようです。大臣は暗に侵略をいさめられたことを国王に報告し、戦争は回避されました。また、お釈迦様はこの7種の項目を仏教教団にも応用して、同様の七法を定められました。

約2500年前の古代インドのお話ではありますが、ルールだけではなく道徳や思いやり、礼節、信仰など、現代の私たちこそ学ぶべきものが多いのではないでしょうか。

合掌

【次回の写経会開催予定:2月27日午後2時より】(京都府が緊急事態宣言中であれば写経会は中止いたします)

*写経会の詳細は こちらから

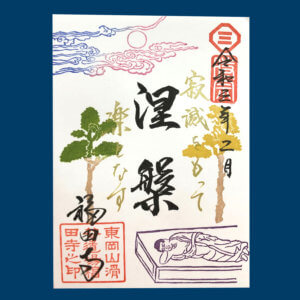

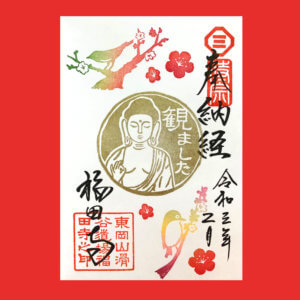

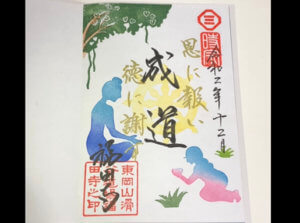

2月の御朱印は「釈迦涅槃図」をモチーフにしています。実際の涅槃図では宝台に横たわったお釈迦様が弟子や動物らに囲まれる様子が描かれています。満月はお釈迦様が大涅槃に入り、少しも欠けることのない存在となられたことを表します。沙羅双樹は茂った木と枯れた木が2種描かれ、沙羅の木がお釈迦様の死を悼み枯れてしまったともいわれます。また2種は、色褪せないお釈迦様の真理と諸行無常を表すとされます。「寂滅をもって楽となす(寂滅為楽)」とは「寂滅の境地(涅槃)は真の安楽である」という意の仏教語です。

>「京都時宗道場御朱印巡り」

年間行事予定(令和3年)

・通年…京都時宗寺院御朱印めぐり(令和2年10月より)

・毎月第4土曜日14時~17時…写経会(令和2年7月より)

・日時未定…総代会

・3月22日14時…春季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

・9月22日14時…秋季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)