【11月の写経会は25日2時より行います。】

*写経会の詳細は こちらから

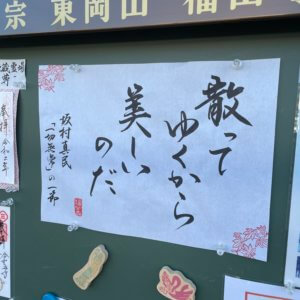

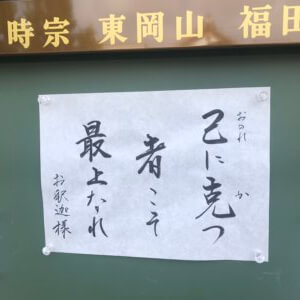

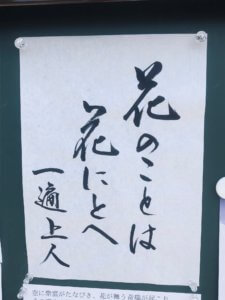

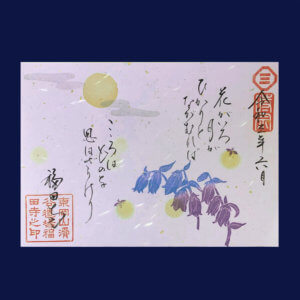

【今月の掲示板】

「散ってゆくから 美しいのだ」

坂村真民『一切無常』の一節(全文は下記)

“一切無常”

近年はどんどん秋が短くなっているように感じますね。「冬隣り」の季語の通り、本格的な寒さの一歩手前という感じでしょうか。季節の変わり目、体調にはくれぐれもお気を付けください。

さて、京都は紅葉シーズンを迎え、ますます観光の方が増えそうです。当山には紅葉の見どころはありませんが、庭花などに秋の深まりを感じていただければと思います。

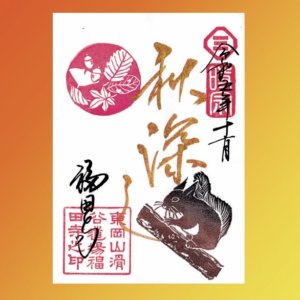

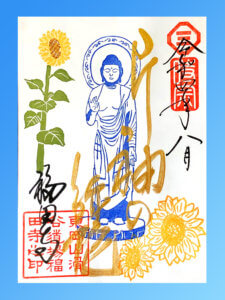

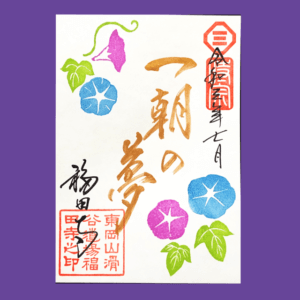

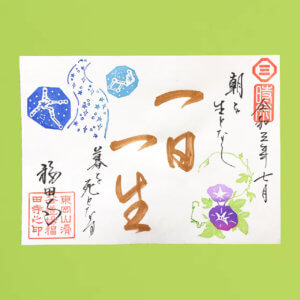

今月の月替わり御朱印には赤ちゃんの手と紅葉をモチーフにしました。赤ちゃんの小さな手は「紅葉のような手」と形容されるようで、妻が11か月になる娘の手を見てデザインしてくれました。

一方、散り行く紅葉は、老いや死に連想されることもあります。青葉が自然と色づき、輝きを増しながら散り行く様子は人の生涯のようであるというわけです。

仏教詩人の坂村真民さんの詩に「一切無常」という詩があります。

散ってゆくから

美しいのだ

毀れるから

愛しいのだ

別れるから

深まるのだ

一切無常それゆえにこそ

すべてが生きてくるのだ

もみじが散ることもなく一年中赤々としていれば、誰も美しいとは感じないでしょう。紅葉しかり、桜しかり、日本人が儚いものを美しいと感じるのは仏教の影響であるといわれます。

お釈迦様は「諸行無常」の教え(一切のものは変化を続け、不変なものはないという真理)を説かれました。また、この世は「苦」であるとも説かれましたが、この「苦」は“自分の思い通りにならない”という意味も含んでいます。まさに無常も私たちにはどうすることもできません。命は必ず失われ、大切なものは壊れ、親しい人との別れは惜しんでもやってきます。しかし、限りある命だからこそ今を大事にし、必ず壊れる物だからこそ愛おしみ、別れがあるからこそ出会いが深まるのでしょう。真民さんは“すべてが生きてくるのだ”と表現されています。

一切が無常であると受け止め、時に変化を楽しむことで、生き生きと日々を過ごすことができるのではないでしょうか。

合掌

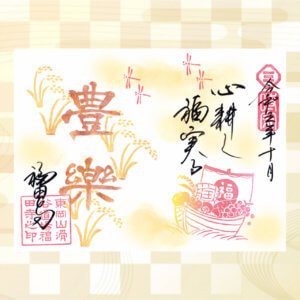

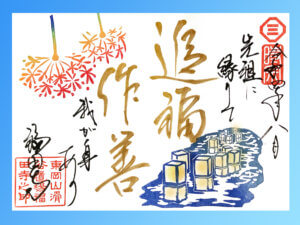

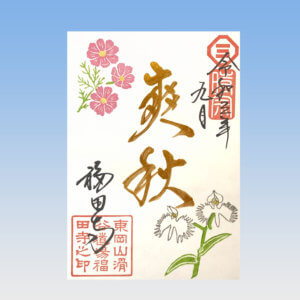

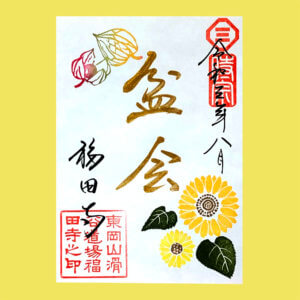

秋が深まり、冬一歩手前ですね。

木の実を食べるリスをハンコにしました。

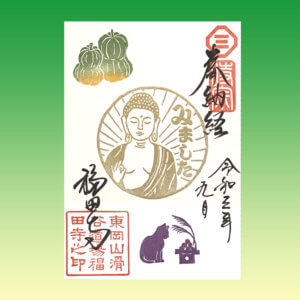

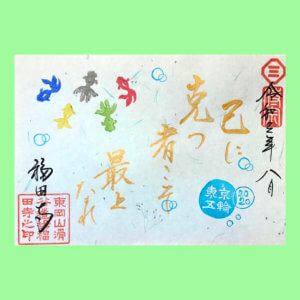

いよいよ紅葉シーズンですね。もみじとイチョウ、赤ちゃんの「紅葉のような手」をイメージしました。今月も隠し絵がありますよ〜。

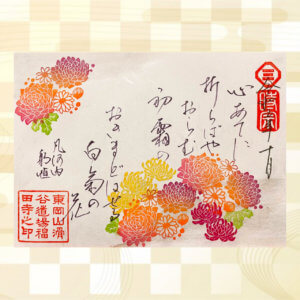

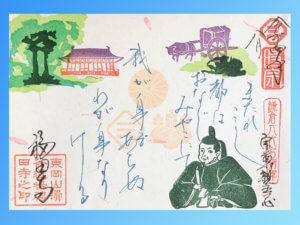

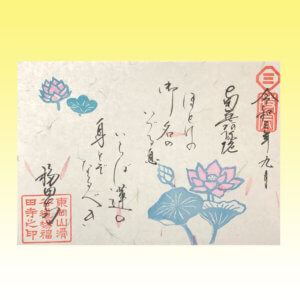

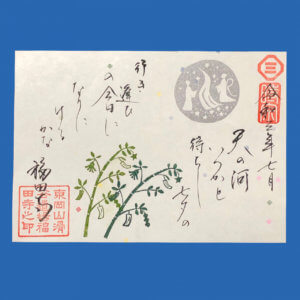

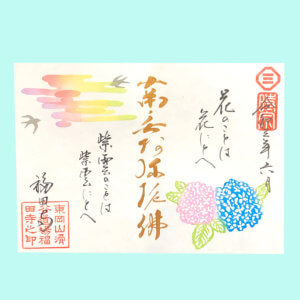

百人一首をモチーフにした和歌御朱印です。

作者は在原業平朝臣です。

「ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」

【(不思議なことが多かったという)神代の昔でさえも聞いたことがない。竜田川が紅葉で紅色に水を絞り染めしているということは。】

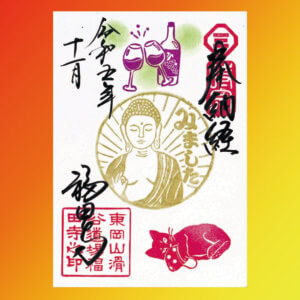

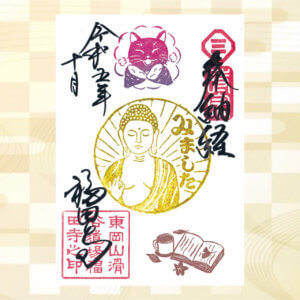

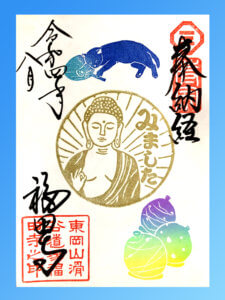

ワインときのこを抱く猫です。

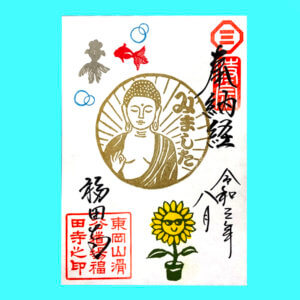

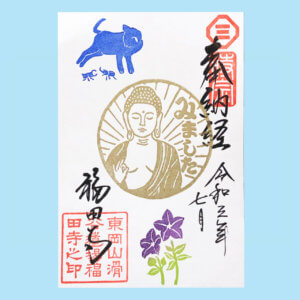

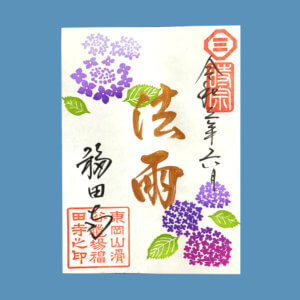

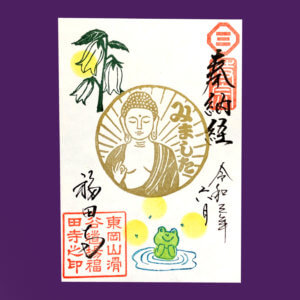

お写経を納め、阿弥陀様から「みました」の証を頂いてください。

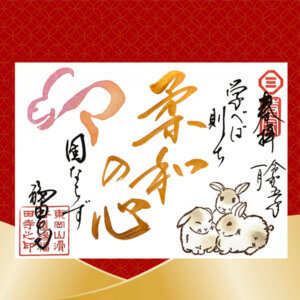

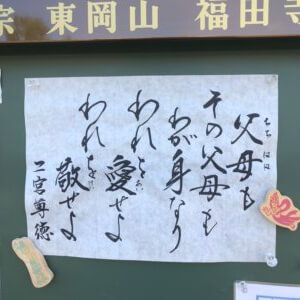

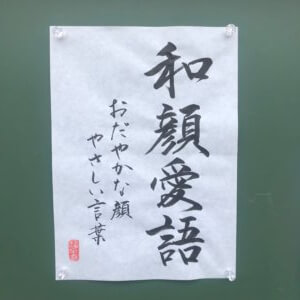

1月のお便りに書かせていただきました「柔和の心」テーマにしています。

「学べば即ち固ならず(学問をすれば自分の考えに凝り固まることがなくなる)」とは孔子『論語』の言葉です。

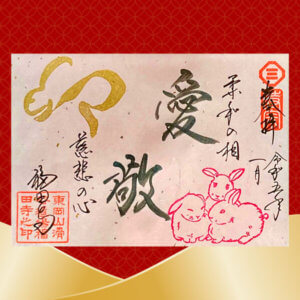

愛敬(あいぎょう)とは愛しみ、敬うことです。仏様のお顔は柔和で慈悲にあふれており、「愛敬相」といわれます。現代の「愛嬌」や「愛想」もこの言葉から来ています。

>「京都時宗道場御朱印巡り」

年間行事予定(令和5年)

・通年…京都時宗寺院御朱印めぐり

・毎月第4土曜日14時~17時…写経会

・1月8日…総代会

・3月22日14時…春季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

・4月8日…花まつり(釈尊降誕会・法要は2時より)

・9月22日14時…秋季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)