【9月の写経会は16日2時より行います。】

*写経会の詳細は こちらから

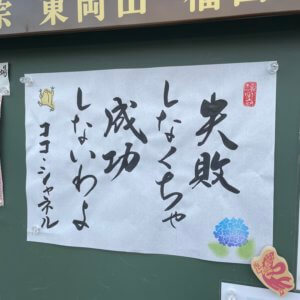

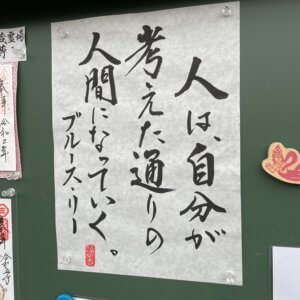

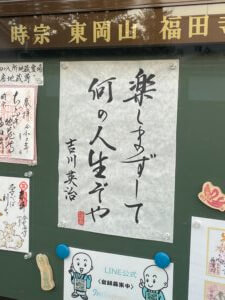

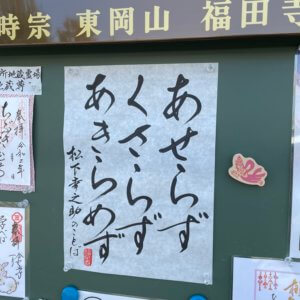

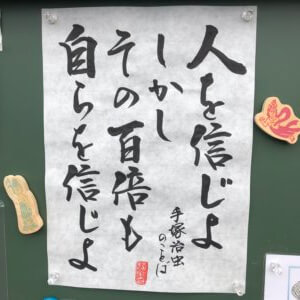

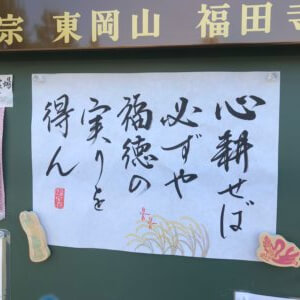

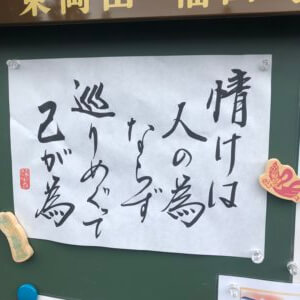

【今月の掲示板】

“ご遺誡”

9月に入りましたが、「暑さ寒さも彼岸まで」の通り、もう少し残暑が続くでしょうか。お彼岸には恒例のの秋季彼岸施餓鬼法要を22日2時より行いますので、お檀家様でご都合のつく方はどうぞご参加いただければと思います。

さて現在、総本山遊行寺では9月に「秋の開山忌」として宗祖一遍上人のご入滅を偲ぶ忌日法要を行っています。『一遍聖絵』には一遍上人のご臨終の場面が次のように描かれます。

「一遍上人51歳の頃、8月23日(新暦9月中旬)午前7時頃、晨朝礼讃のお勤めの中、「懴悔の帰三宝」(仏法僧の三宝に帰依する偈文)が唱えられている間に呼吸が止まったようにお見受けしましたが、禅定に入るように静かに往生を遂げられたのです。」(意訳)とあります。

場所は神戸の観音堂(現在、真光寺)であり墓所もこの地に建てられました。もとより「捨聖」と称され、一所不住の旅を続けられた一遍上人は、「法師のあとは、跡なきを跡とす」「法師が跡とは一切衆生の念仏する処これなり」と仰り、自分が残す遺跡(財産・所領・地位など)は何もなく、ただ人々が念仏するところこそが遺跡であると説かれました。

また、一遍上人は自身の死期を予感して8月2日にご遺誡を残されています。

「本来、私たちを形づくるものに、苦悩や煩悩はないはずである。ところが、正しい心の在り方に背いて欲望のままに生き、貪り、怒り、愚かさの三毒を服すことで様々な苦しみを受けてしまう。これはまさに自業自得である。それゆえに、自ら悟りへの発心を起こさないことには、あらゆる仏様の慈悲をもってしても救いがたいのである。」(意訳)

このお言葉には、一遍上人が弟子たちを案じる思いを感じ取れます。何も残さないとは仰っていましたが、ご遺誡として厳しくも優しいお言葉を残されました。欲をむさぼり、怒りに任せる、真理を知ろうとしないことは、自ら毒を飲んでいるようなものであり、まずは一念発心してさとりへの心を起こしなさいと強調されています。浄土教の教えでは南無阿弥陀仏と唱えさえすれば、この世でさとりを開けずとも極楽往生できるとされます。三毒や罪さえ念仏を唱えれば消えるという有り難い教えではありますが、だからといって自ら罪を作り、毒を飲んではならないのです。

秋のお彼岸を迎えるにあたり、一遍上人のご遺誡を改めて心に刻みたいと思います。

合掌

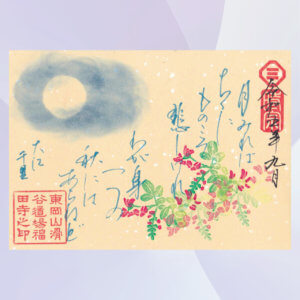

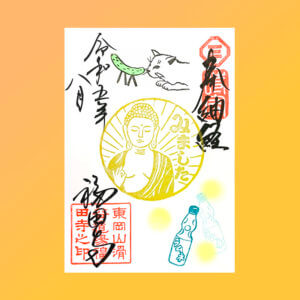

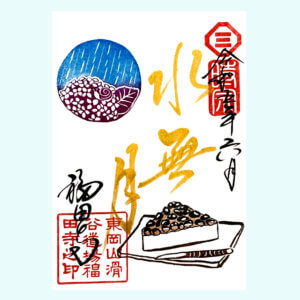

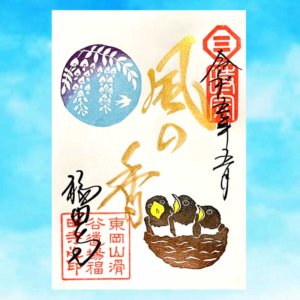

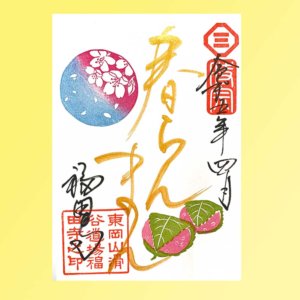

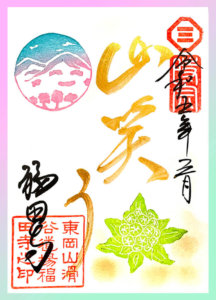

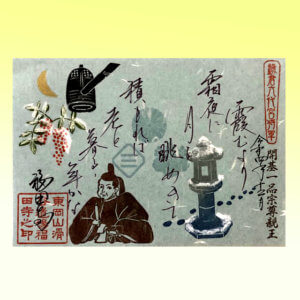

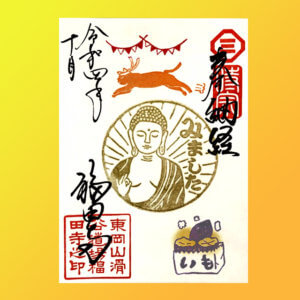

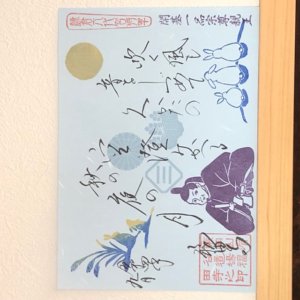

陰暦8月15日の中秋の名月を鑑賞することをいいます。今年の日付は29日だそうです。

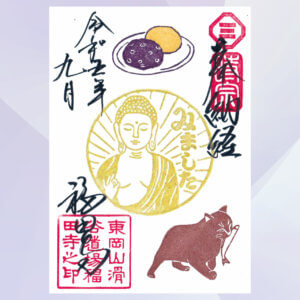

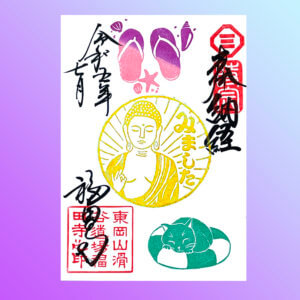

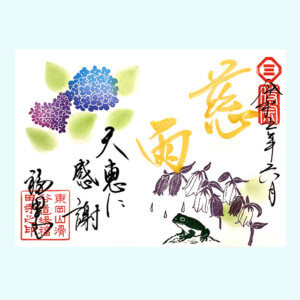

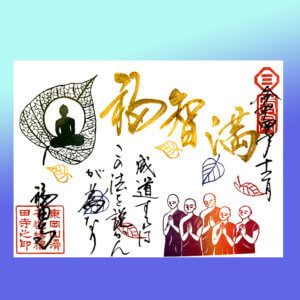

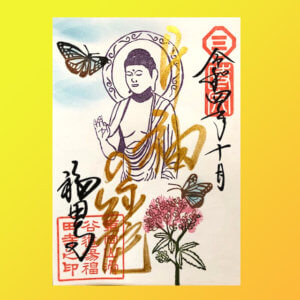

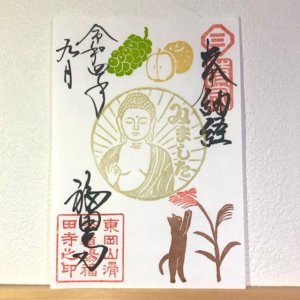

彼岸花とお地蔵様をモチーフにしています。この世と極楽浄土が最も近くなるとされるお彼岸に、浄土を想い、ご先祖様を偲びましょう。

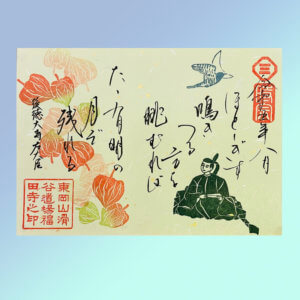

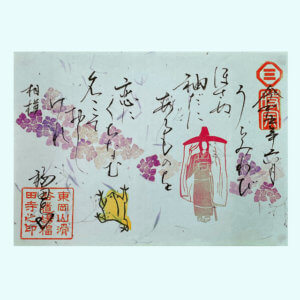

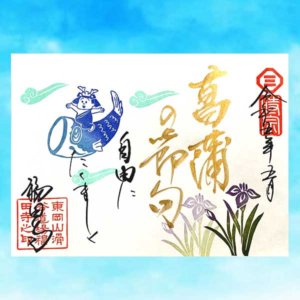

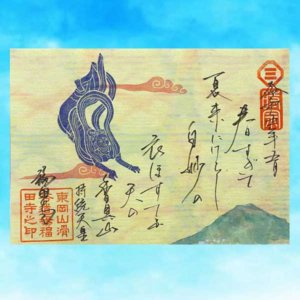

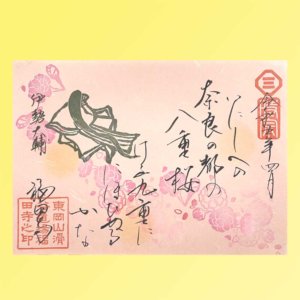

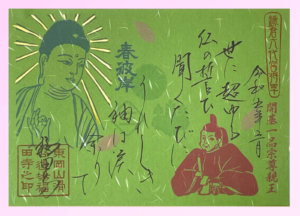

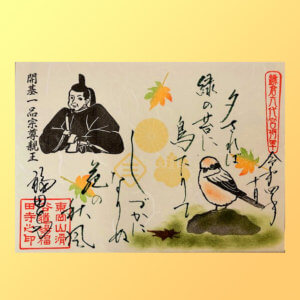

百人一首をモチーフにした和歌御朱印です。

「月みれば ちぢにものこそ 悲しけれ わが身一つの 秋にはあらねど」

【秋の月を見ていると様々なことが思い起こされて物悲しいことである。私一人を悲しませるために秋が訪れるわけではないのだけれど】

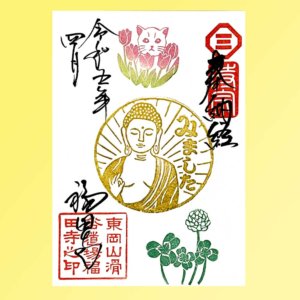

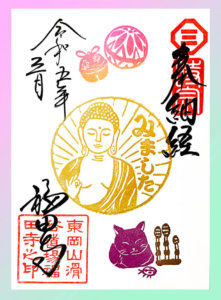

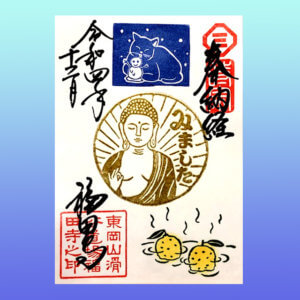

おはぎと魚を咥えた猫です。

お写経を納め、阿弥陀様から「みました」の証を頂いてください。

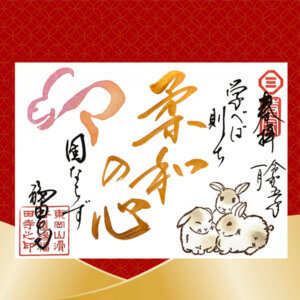

1月のお便りに書かせていただきました「柔和の心」テーマにしています。

「学べば即ち固ならず(学問をすれば自分の考えに凝り固まることがなくなる)」とは孔子『論語』の言葉です。

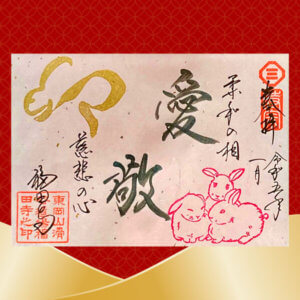

愛敬(あいぎょう)とは愛しみ、敬うことです。仏様のお顔は柔和で慈悲にあふれており、「愛敬相」といわれます。現代の「愛嬌」や「愛想」もこの言葉から来ています。

>「京都時宗道場御朱印巡り」

年間行事予定(令和5年)

・通年…京都時宗寺院御朱印めぐり

・毎月第4土曜日14時~17時…写経会

・1月8日…総代会

・3月22日14時…春季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

・4月8日…花まつり(釈尊降誕会・法要は2時より)

・9月22日14時…秋季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)