【7月の写経会は27日2時より行います】

*写経会の詳細は こちらから

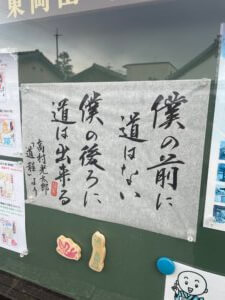

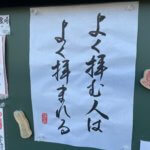

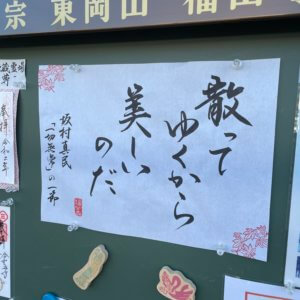

【今月の掲示板】

『仏教と宇宙』

近畿地方は梅雨入りが平年より15日程遅くなり、6月末になりようやく梅雨らしくなったように思います。今年の七夕、天の川は見られるのでしょうか。

今回は宇宙と仏教について触れたいと思います。まず、「天の川」と呼ばれるのは地球(太陽系)が属する天の川銀河(銀河系)の一部です。この天の川銀河には太陽と同様の恒星が2000億個あるとされます。また天の川銀河以外にも宇宙には銀河が2兆個存在するとの研究があります。この銀河が数十個から数千個集まったものを銀河団とも呼ぶそうです。星の数は単純計算でも2000億×2兆個……。想像を絶する数になりますね。

実は仏教にも宇宙観があり、なんと前述の銀河と似ている構造があります。まず、私たちが住むのは須弥山を中心とした世界とされます。この須弥山世界が「一小世界」であり、これが1000集まれば「小千世界」、「小千世界」が1000集まれば「中千世界」、さらにこれが1000集まれば「大千世界」です。そしてこれを総じて「三千大千世界」とし、ひとりのブッダが教えを説く一仏国土とされました。経典にはブッダは一人ではなく数多く登場します。どうでしょう、太陽系→銀河→銀河団という構造と似ていませんか。

須弥山は高さ56万キロの山で、四天王や帝釈天が住まう世界とされます。この須弥山の東西南北に海に浮かぶ4つの大陸があります。そのうちの南の閻浮提が私たち人間の住む世界で、地下には地獄界が広がっています。須弥山と四大陸は円筒形の「金輪」(高さ約256万キロ)という土台の上にあり、さらにその下には「水輪」(高さ約640万キロ)、「風輪」(高さ約1280万キロ)が須弥山世界を支えています。ちなみに「金輪際」という言葉は、金輪の最下部で水輪と接するところを指すので、転じて「最後の最後、行きつくところ」という使い方がされるようになりました。

さて、私たちの御本尊である阿弥陀様も「六十万億那由他恒河沙由旬」(眉間の白毫の渦だけで須弥山の5倍!)という桁外れの身長をされています。そしてその身から全宇宙を包みこむ光を放ち、この光明に照らされる人々を必ず救い取ってくださるのです。

迷ったとき、悩んだとき、苦しいときは、空を見上げ、月を眺め、途方もない大きな光明に包まれていることを確かめましょう。一人ひとり、確実に照らされているのですから。

合掌

・当月限定御朱印

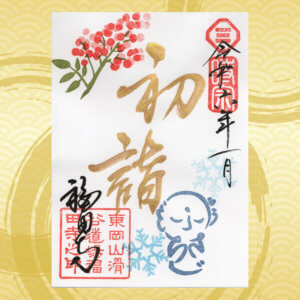

①片面「星河」

星河は天の川の別名です。今年も庭に笹飾りを出していますので、どうぞ短冊に願い事を書いて結んでください。

②見開き「涼風一陣」

涼やかな風が吹き抜けることをいう言葉です。金魚と朝顔の涼しげなデザインにしました。

今月の隠し文字はこの季節につぶやく一言です…

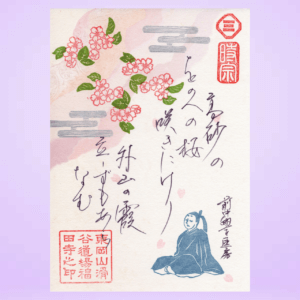

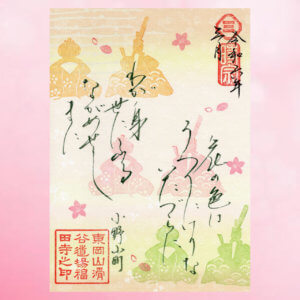

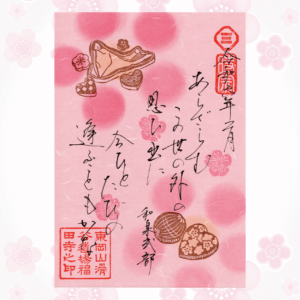

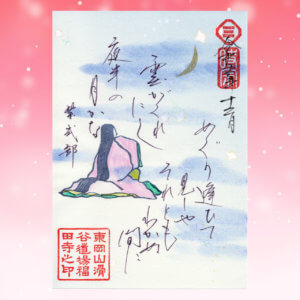

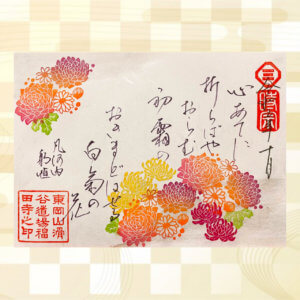

③見開き書置き「百人一首/藤原義孝」

百人一首をモチーフにした和歌御朱印です。

恋の歌と七夕をかけてイメージしました。

「君がため 惜しからざりし 命さへ ながくもがなと 思ひけるかな」

【あなたに逢うためならば命さえ惜しくないと思っていたが、逢瀬を遂げた今は(あなたのために)命長らえたいと思うようになりました】

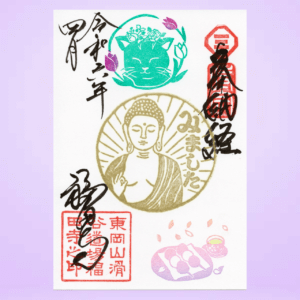

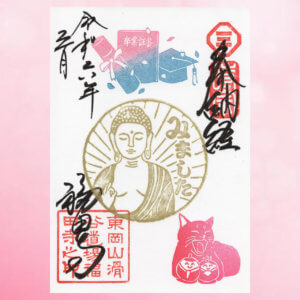

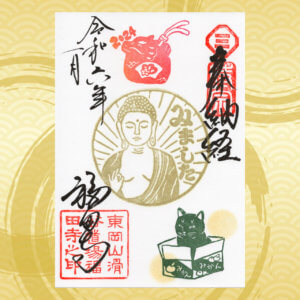

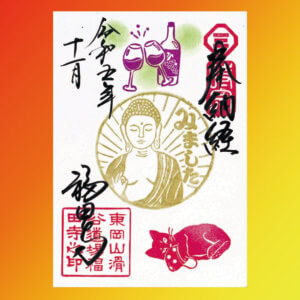

④写経奉納限定御朱印

アイスを食べたい猫と祇園祭の鉾とちまきです😸

お写経を納め、阿弥陀様から「みました」の証を頂いてください。(ホームページから写経用紙も印刷できます)

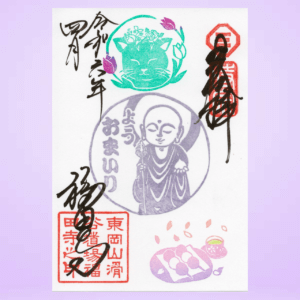

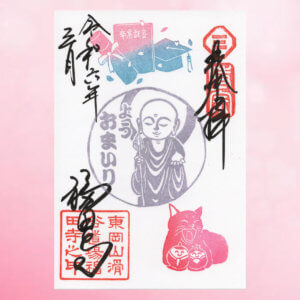

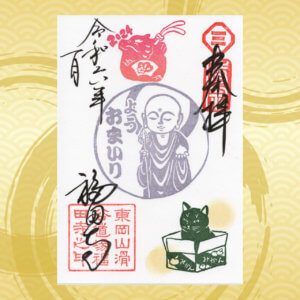

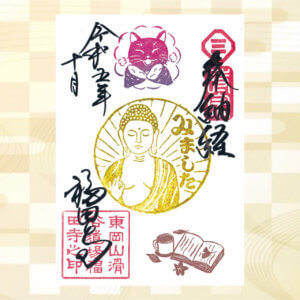

⑤来示限定御朱印

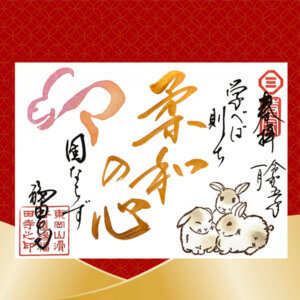

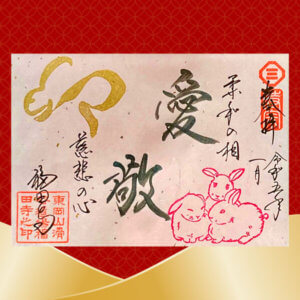

1月から新たに授与させていただきます✨

「ようおまいり」は関西ではお参りした方にお掛けする言葉で知られています。

*授与は直接ご参拝の方に限らせていただきます

>「京都時宗道場御朱印巡り」

年間行事予定(令和6年)

・通年…京都時宗寺院御朱印めぐり

・毎月第4土曜日14時~17時…写経会

・1月14日…総代会

・3月22日14時…春季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

・4月8日…花まつり(釈尊降誕会・法要は1時より)

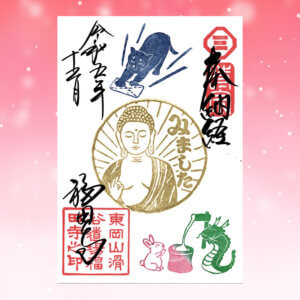

・9月22日14時…秋季彼岸施餓鬼法要(加薬ご飯弁当のお振舞いをします)

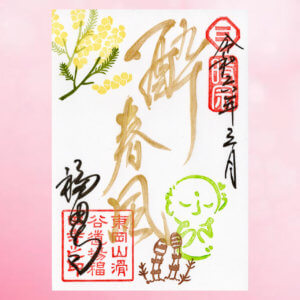

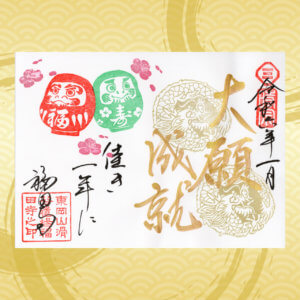

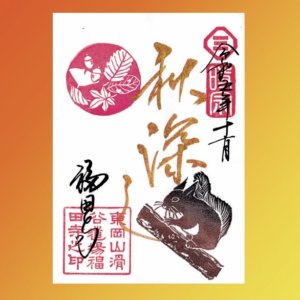

空を自由に飛翔する龍にあやかり、飛翔の一年となることを願い授与いたします。

右下のハンコは「辰」の漢字をイメージしています。

朱色と緑色は書き置き限定の御朱印で「龍騰」と揮毫させていただきました。

騰は高く上がる、盛んで勢いがある様を意味します。